다음 장면은 없습닏

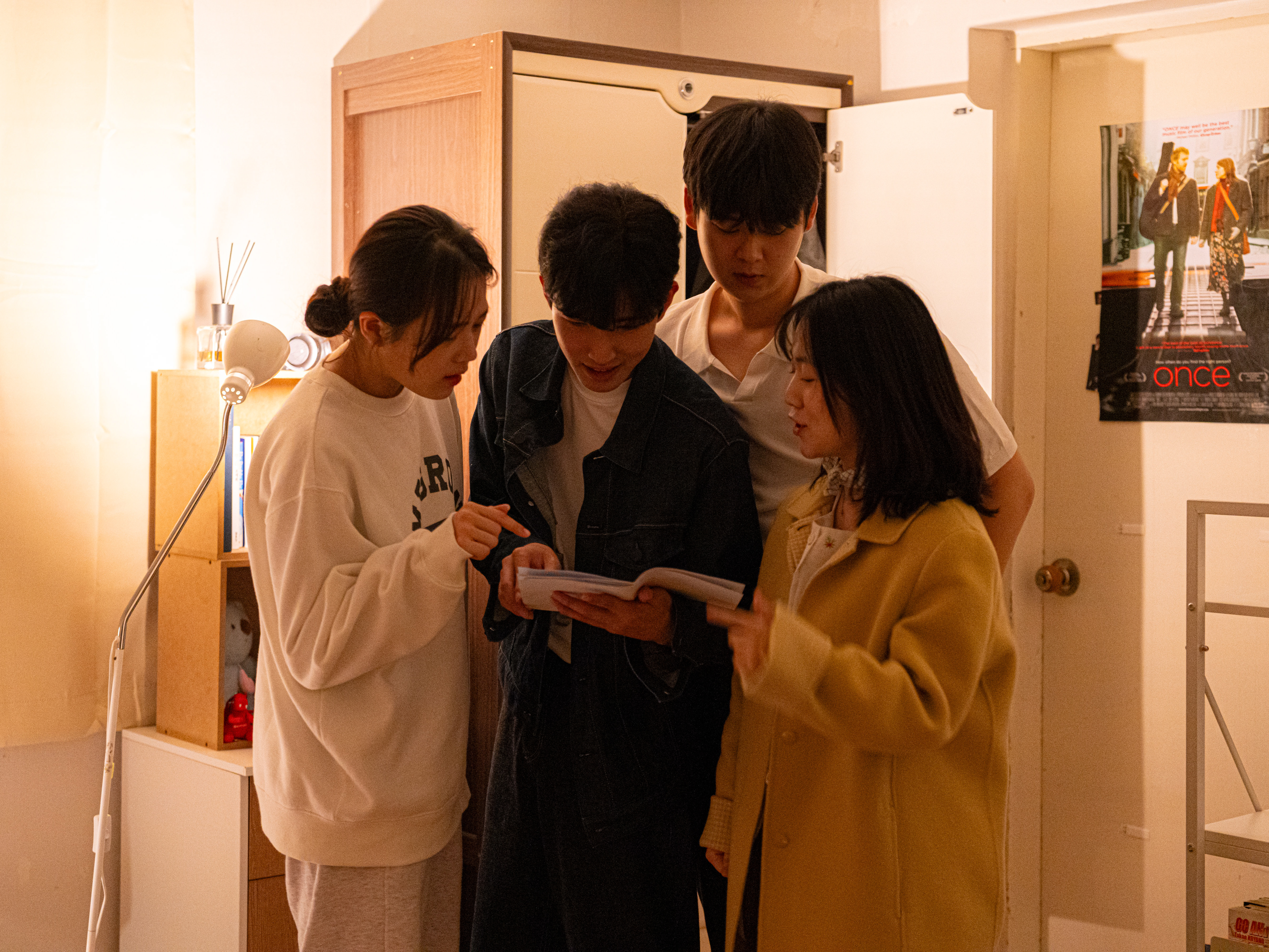

낭독공연

2025. 06. 03 / 보광극장 / 작

본공연 쇼케이스

2025. 09. 01-02 / 대학로 아트포레스트 / 작, 연출

2025. 09. 01-02 / 대학로 아트포레스트 / 작, 연출

신진연극인페스티벌10 낭독공연, 본공연 선정작

핵전쟁으로 폐허가 된 서울, 버려진 소극장에 숨어든 세 명의 탈영병은 생존과 의미, 복수 사이에서 서로를 겨눈다.

<다음 장면은 없습닏>은 과정 중심의 작업을 통해 얻은 여러 화두들을 다시 드라마 중심의 작업을 통해 정리해보고자 시작한 프로젝트였다. 연극을 쓰고, 만들고, 올리는 동안, 이따금씩 극장 안과 극장 바깥의 관계와 경계에 대한 생각이 들었다. 변수가 많고 예상할 수가 없는 극장 밖의 세상에 비해, 극장 안은 언제나 내게 안전한 공간처럼 느껴졌기 때문이다. 이를테면 이런 질문들이다.

상상할 바깥 세상이 없어도 연극은 유효한가?

극장이 의미 있는 이유는 극장 밖이 있기 때문이다.

연극이 의미 있는 이유는 연극 이후가 있기 때문이다.

극장의 바깥도 연극의 이후도 상상할 수 없는 상황 속에서 오히려 가장 연극적인 것을 찾아낼 수 있지 않을까?

그렇다면 이제껏 존재하던 세상 자체가 의미를 잃었을 때, 극장과 연극은 어떻게 되는 것일까? 우크라이나 전쟁, 신냉전과 경색되어가는 남북관계. 군대에서 간접적으로 경험한 전쟁의 무게와 기후위기, 사회적 참사와 계엄령에 이르기까지. 이렇게 종잡을 수 없이 변해가는 세상을 바라보면서, '포스트 아포칼립스 시대의 극장'이라는 이미지가 떠올랐다. 도저히 연극이 작동할 수 없는 상황 속에서, 역설적으로 시작되어 버리고 마는 연극을.

극장이 의미 있는 이유는 극장 밖이 있기 때문이다.

연극이 의미 있는 이유는 연극 이후가 있기 때문이다.

극장의 바깥도 연극의 이후도 상상할 수 없는 상황 속에서 오히려 가장 연극적인 것을 찾아낼 수 있지 않을까?

그렇다면 이제껏 존재하던 세상 자체가 의미를 잃었을 때, 극장과 연극은 어떻게 되는 것일까? 우크라이나 전쟁, 신냉전과 경색되어가는 남북관계. 군대에서 간접적으로 경험한 전쟁의 무게와 기후위기, 사회적 참사와 계엄령에 이르기까지. 이렇게 종잡을 수 없이 변해가는 세상을 바라보면서, '포스트 아포칼립스 시대의 극장'이라는 이미지가 떠올랐다. 도저히 연극이 작동할 수 없는 상황 속에서, 역설적으로 시작되어 버리고 마는 연극을.

그렇게 <고도를 기다리며>를 다시 읽으며 이야기의 구성이 정리되기 시작했다. '기다림'에 대한 이야기를 '기다리던' 공간이 핵전쟁으로 인해 다시 끝없는 '기다림'에 빠져든다. 그리고 끝없이 무언가를 '기다리던' 인물들이 그 공간 속에서 다시 '기다림'에 대해 논한다. 조금씩 이야기가 앞으로 나아가기 시작했다. 이들의 연극은 어떻게 될까? 과연 완성될 수 있을까? 글을 쓰는 동안 나 또한 그들을 가엾어하고 함께 궁금해했다. <다음 장면은 없습닏>은 예기치 못한 기습 핵무기 공격으로 폐허가 되어버린 서울, 그 중에서도 대학로 지하의 한 소극장을 시공간적 배경으로 하고 있는 작품이다. 우연하게 그 극장에 들어오게 된 세 명의 탈영병이 각자의 트라우마와 분노, 죄책감을 안은 채로 그 곳에서 서로 부딪히게 되고, 그 과정에서 멈춰 있던 극장이 연극적 에너지로 다시 작동하게 되는 과정을 담아보고자 했다.

데뷔의 기회를 찾는 신진연극인을 조명하고 지원하는 ‘신진연극인페스티벌’에 선정되어 2025년 6월, 낭독공연으로 첫 쇼케이스를 선보일 수 있었다. 이후 2025년 9월, 본공연 쇼케이스 작품으로 무대에 올랐다.

데뷔의 기회를 찾는 신진연극인을 조명하고 지원하는 ‘신진연극인페스티벌’에 선정되어 2025년 6월, 낭독공연으로 첫 쇼케이스를 선보일 수 있었다. 이후 2025년 9월, 본공연 쇼케이스 작품으로 무대에 올랐다.

이 이야기는 공습경보가 잘못 울린 어느날 아침으로부터 시작되었다. 그즈음 나는 학교에서 연극 작품을 준비중이었고, 그 날도 연습과 크리틱이 예정되어 있었다. 잠을 확 깨게 만들었던 ‘북한’ ‘대피’ ‘실제상황’ 같은 단어들과 접속조차 되지 않던 포털 사이트들, 그 짧은 5분의 고립 동안 스쳐간 수많은 상상들. 그 문장들이 그저 해프닝이 되고 말았을 때, 훈련소에서도 해본 적 없던 전쟁에 대한 생각을 다시 해보게 됐다.

그리고 이어지는 전세계의 뉴스와 유튜브를 통해 전달되는 전쟁터의 푸티지들. 게임은 전쟁을 실감나게 담으려 애를 쓰고, 전쟁을 담은 기록들은 갈수록 게임 같아지는 아이러니. 만약 서울에 핵이 떨어진다면, 극장은, 영화와 연극은, 이야기는 어떻게 될까? 미사일 공습과 포격과 죽음들 앞에서 예술은 무엇을 할 수 있을까? 이제껏 존재하던 세상 자체가 의미를 잃었을 때, 우리는 어떻게 되는 것일까?

그리고 이어지는 전세계의 뉴스와 유튜브를 통해 전달되는 전쟁터의 푸티지들. 게임은 전쟁을 실감나게 담으려 애를 쓰고, 전쟁을 담은 기록들은 갈수록 게임 같아지는 아이러니. 만약 서울에 핵이 떨어진다면, 극장은, 영화와 연극은, 이야기는 어떻게 될까? 미사일 공습과 포격과 죽음들 앞에서 예술은 무엇을 할 수 있을까? 이제껏 존재하던 세상 자체가 의미를 잃었을 때, 우리는 어떻게 되는 것일까?

우크라이나 전쟁, 중동에서의 공습, 신냉전과 경색되어가는 남북관계. 군대에서 간접적으로 경험한 전쟁의 무게와 기후위기, 사회적 참사까지. 종잡을 수 없이 변해가는 세상을 바라보면서, '포스트 아포칼립스 시대의 극장'이라는 이미지가 떠올랐다. 도저히 연극이 작동할 수 없는 상황 속에서, 역설적으로 시작되어 버리고 마는 연극을.

그렇게 <고도를 기다리며>를 다시 읽으며 이야기의 구성이 정리되기 시작했다. '기다림'에 대한 이야기를 '기다리던' 공간이 핵전쟁으로 인해 다시 끝없는 '기다림'에 빠져든다. 그리고 끝없이 무언가를 '기다리던' 인물들이 그 공간 속에서 다시 '기다림'에 대해 논한다. 조금씩 이야기가 앞으로 나아가기 시작했다.

이들의 연극은 어떻게 될까? 과연 완성될 수 있을까? 글을 쓰는 동안 나 또한 그들을 가엾어하고 함께 궁금해했다.